Für eine Ökoästhetik mediterraner Topographien. Relektüren französischer Reiseberichte des langen 19. Jahrhunderts

Hannah Barmüller, Institut für Romanistik, Arbeitsbereich: französische Literaturwissenschaft

Das Dissertationsprojekt beschäftigt sich mit mediterranen Topografien aus literaturwissenschaftlicher Perspektive – das bedeutet: mit der literarästhetischen Darstellung realer Räume und Orte, die in Texten (re-)konstruiert werden, bestehende Diskurse transformieren und neue hervorbringen können. Untersucht werden Reiseberichte des langen 19. Jahrhunderts, deren Autor:innen die Hafenstädte Nordafrikas und der Levante sowie das wüste Hinterland mit seinen Verkehrswegen, Handelsrouten, Pilgerstraßen und Oasen erkunden. Im Erkenntnisinteresse der Arbeit stehen die Schreibweisen, mit denen die mediterranen Topografien ästhetisiert werden, wie auch ihre Verflechtung mit Diskursen über die Interspeziesrelationen und die (non-)humane Umwelt, die neben ihrer transmediterranen Bedeutsamkeit auch hinsichtlich ihrer globalen Reichweite beleuchtet werden.

Betreuer: Steffen Schneider

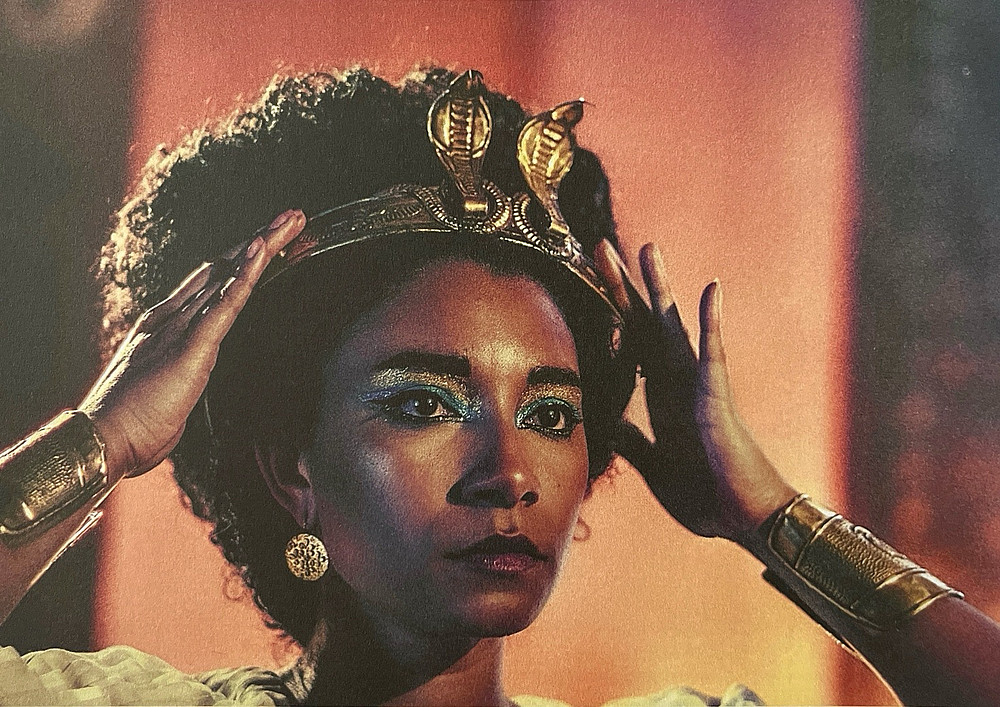

Antike in der Moderne anhand des Beispiels ‚Kleopatra‘

Sladjana Domuz, Institut für Antike, Fachbereich Klassische Archäologie

Die Dissertation analysiert die facettenreiche Rezeption der historischen Figur Kleopatras. Der Fokus liegt auf der Untersuchung ihrer Inszenierung in Literatur, Film und Kunst sowie der Fragestellung, inwiefern diese Darstellungen gegenwärtige Auffassungen von Macht, Geschlecht und politischer Strategie beeinflussen. Die Repräsentationen, die von Shakespeare über Hollywood bis zur Popkultur reichen, vermitteln ein vielschichtiges Bild, das die historischen Fakten weit übersteigt. Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die sich wandelnden Symboliken Kleopatras im kulturellen Gedächtnis systematisch zu dokumentieren. Das Dissertationsprojekt legt einen besonderen Schwerpunkt darauf, inwieweit mediale Repräsentationen zur Konstruktion historischer Narrative beitragen und welche Funktionen diese Erzählungen im gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskurs einnehmen.

Betreuerin: Gabriele Koiner

The good, the bad, and Cicero. Machtpolitische Netzwerke in Rom im 1. Jahrhundert v. Chr.

Lukas Großegger, Institut für Antike, Arbeitsbereich: Alte Geschichte

Ego vero quem fugiam habeo, quem sequar non habeo. (Att. 8,7,2) So schreibt Cicero an seinen Freund Atticus, unschlüssig darüber, ob er sich im Bürgerkrieg auf die Seite des Pompeius, oder die Caesars stellen solle. Schließlich verabsäumt er es in seinem Hin- und Herüberlegen, rechtzeitig Position zu beziehen und findet weder im Lager des Einen noch des Anderen Anschluss. Dieser Mangel an Entscheidungsfreudigkeit verdammt den so um soziale Geltung und Ansehen bemühten Cicero dazu, nicht fähig, am politischen Prozess teilzunehmen, erst einmal abzuwarten und auf die clementia des Siegers zu hoffen.

Allein daraus lässt sich schon erkennen, dass politische Interessensgemeinschaften im ersten vorchristlichen Jahrhundert von großer Bedeutung für das Verwirklichen persönlicher Ambitionen, sozialer Geltung und politischer Mitsprache waren. Deshalb scheint es lohnenswert, diese Netzwerke der Macht genauer zu betrachten und sie im Einzelfall zu analysieren.

Die Quellen, die hierfür dienlich scheinen, gehen über die Briefliteratur weit hinaus, was es die Analyse keineswegs einfacher macht, zumal einerseits die Vielzahl der Nachrichten, die auf uns gekommen sind, zu würdigen ist und andererseits die Texte stets im Kontext des politischen Tagesgeschäfts kritisch auszuwerten sind.

Betreuerin: Margit Linder

![©https://www.worldhistory.org/image/4532/cicero-denounces-catiline/ [23.7.2025] altes Bild mit vielen Menschen Cicero deckt Catilinas Pläne auf. ©https://www.worldhistory.org/image/4532/cicero-denounces-catiline/ [23.7.2025]](https://static.uni-graz.at/fileadmin/_files/_project_sites/_transmediterranean/Lukas_Grossegger_Doktorand_Bild.jpg)

„Sizilische Hunde und spartanische Stößel“. Die historischen Persönlichkeiten in den aristophanischen Komödien

Stefan Hofbauer, Institut für Antike, Arbeitsbereich: Alte Geschichte

Im fünften vorchristlichen Jahrhundert entwickelte sich die Komödie als eigenständige Bühnenform neben der Tragödie und durchlief seither eine stetige Weiterentwicklung. Während sich die Neue Komödie (ab dem vierten Jahrhundert v. Chr.) auf humoristische Figurentypen konzentrierte, war die Alte Komödie geprägt von politischen Anspielungen sowie von Karikaturen und Parodien real existierender Personen. Von den über 500 aufgeführten Stücken der Alten Komödie sind lediglich elf vollständig oder nahezu vollständig überliefert – und sie stammen allesamt von einem einzigen Autor: Aristophanes. Diese Stücke wurden in der Zeit zwischen dem Peloponnesischen Krieg und dem Korinthischen Krieg aufgeführt und enthalten zahlreiche bissige bis derbe Witze auf Kosten der damals herrschenden Politiker – ebenso wie auf Künstler, Philosophen und andere öffentliche Persönlichkeiten.

Ziel des Dissertationsprojekts ist eine prosopographische Untersuchung der historischen Persönlichkeiten, die in den elf erhaltenen Komödien erwähnt werden. Die nahezu 300 Männer und Frauen wurden im Hinblick auf ihre Funktion innerhalb der Komödien analysiert und mit Parallelquellen, Scholien sowie Fragmenten verglichen, um ein möglichst objektives Bild dieser Personen zu zeichnen.

Betreuerin: Margit Linder

Interpretationskommentar zu den Fabeln Avians

Christopher Poms, Institut für Antike, Arbeitsbereich Klassische Philologie

Von ihrem geistigen Ursprung im bronzezeitlichen Mesopotamien bis hin zur spätantiken Versfabelsammlung Avians (ca. 400 n.Chr.), mit der sich das Dissertationsprojekt beschäftigt, ‚durchwanderte‘ die antike Fabel etliche Sprachen und Kulturen des Mittelmeerraumes und stellt somit gleichsam eine trans-kulturelle und trans-mediterrane Literaturgattung dar. Auf ihrer ‚Reise‘ hat die antike Fabel unterschiedlichste semantische Aufladungen erfahren. Das Ziel des Dissertationsprojekts besteht in der interpretatorischen Erschließung der Fabelsammlung Avians. Dafür wurde die Form des Interpretationskommentars gewählt, der im Gegensatz zu einem lemmatischen Kommentar einen zusammenhängenden Text mit ausführlichen Anmerkungen bietet.

Betreuerin: Ursula Gärtner

![Juliana Reinisch - Doktorandin des Schwerpunktbereichs Transmediterrane Verflechtungen ©Wolfenbüttel, Herzog August Bibl., Cod. 30.12, Aug. 2°, fol. 36r. [URL: https://diglib.hab.de/mss/30-12-aug-2f/start.htm] Burg, Boot, Menschen ©Wolfenbüttel, Herzog August Bibl., Cod. 30.12, Aug. 2°, fol. 36r. [URL: https://diglib.hab.de/mss/30-12-aug-2f/start.htm]](https://static.uni-graz.at/fileadmin/_files/_project_sites/_transmediterranean/Juliana_Reinisch_Doktorantin_Bild_zum_Text.jpg)

Variierende Bilder vom 'heiden'

Zur Darstellung des Heidnischen und Orientalischen in Wolframs von Eschenbach Willehalm, der Arabel Ulrichs von dem Türlin und dem Rennewart Ulrichs von Türheim

Juliana Reinisch, Institut für Germanistik, Arbeitsbereich: Germanistische Mediävistik

Der Orient mittelalterlicher Erzähltexte stellt gemeinhin eine durch das Meer getrennte und bereits auf antiken Erzähltraditionen beruhende Gegenwelt zum vertrauten westlich-christlichen Kulturraum dar. Das wesentlichste und deutlich wertende Differenzkriterium ist zumeist die Religion, hier die 'kristen' jenseits des Meeres die 'heiden'. Gleichzeitig zeigen sich aber auch literarische Verflechtungen der beiden kulturellen Bereiche und erweisen sich ihre Darstellungsformen im intra- wie intertextuellen Vergleich als durchaus dynamisch. Ziel ist es, diesen Verflechtungen und Dynamiken nachzugehen.

Betreuerin: Julia Zimmermann

Prasiai

Topographie und Geschichte der Polis von archaischer bis hellenistischer Zeit

Hans W. Scherer, Institut für Antike, Fachbereich Archäologie

Die Dissertation beleuchtet die Entwicklung der antiken Stadt Prasiai vom 7. bis ins 3. Jh. v. Chr. An der Ostküste der Peloponnes gelegen, war Prasiai Schauplatz einer wechselvollen Geschichte, geprägt durch die Einflüsse von Sparta und Argos. Es bildet die Hauptstadt einer Mikroregion mit Verbindung zu Orten im Hochplateau des Parnongebirges und über das Meer im Golf von Argos. Die Arbeit zielt darauf ab, durch archäologische Grabungen und topographische Arbeiten ein umfassendes Verständnis für die Struktur und Entwicklung der Stadt und in weiterer Folge für das Verhältnis Spartas zu den Städten in den Bergen und an der Küste zu erlangen.

Betreuer: Peter Scherrer